Obras que se pintaron con el corazón roto

Algunos cuadros no se pintan con la mano, sino con la herida. Nacen del temblor. Del eco de un portazo, de un diagnóstico que no se esperaba, de la silla vacía en la cena. Hay arte que no busca complacer ni vender. Que no espera aplausos. Solo existir. Sólo resistir.

Y sin embargo, ahí están: colgados en museos, reproducidos en postales, convertidos en iconos. Como si el sufrimiento, al secarse, dejara pigmento. Como si el dolor, al volverse gesto, se hiciera legible.

Hay artistas que pintaron con la sangre caliente. Otros, con las cenizas frías. En ambos casos, sus obras nos miran con una intensidad que desarma. No hay pose. No hay estrategia. Sólo verdad. Una verdad rota, pero verdad al fin.

Frida Kahlo – La columna rota

Es un clásico del desgarro visual. Frida, abierta en canal. El corsé que la sostiene, los clavos que la atraviesan, la columna jónica astillada que sustituye a su columna vertebral. No hay pudor, no hay consuelo. La mirada de la artista es firme. No hay lágrimas, aunque las hay. No hay gritos, aunque duele.

Pintó esta obra tras una de sus muchas operaciones, cuando el dolor físico era tan constante como el emocional. Su cuerpo roto es su materia prima. Su dolor no se disimula: se expone, se glorifica, se convierte en altar.

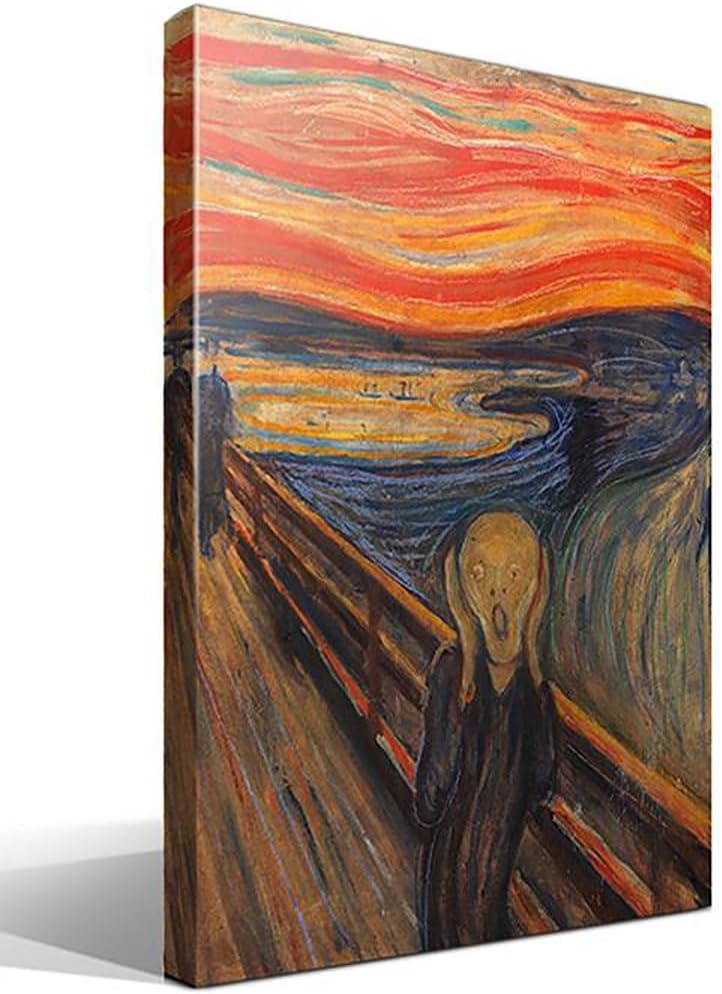

Edvard Munch – El grito

No es un grito, es el eco del grito. Lo que queda cuando ya no queda voz. Munch no pintó una escena, pintó un estado. Ese instante en el que todo se curva, todo se tuerce, todo se derrumba.

“Sentí un gran grito atravesar la naturaleza”, escribió. Y ahí está: el cielo rojo, el puente inestable, las figuras difusas. Un rostro que es calavera, que es masa, que es espanto. Un autorretrato emocional, sin límites ni defensas. Pura ansiedad hecha trazo.

Egon Schiele – La muerte y la doncella

A Schiele también le temblaba el alma. Y las manos. Su obra es una sucesión de cuerpos retorcidos, de erotismo febril, de ternura sin tregua. En “La muerte y la doncella” se abraza a su musa y amante, Wally. Pero no es un abrazo cualquiera. Es un adios.

Pintado justo cuando la relación se rompe, el cuadro es una despedida en cámara lenta. Ella se aferra. Él también. Pero ya está hecho. No hay futuro. Hay tacto, hay carne, pero también hay final. Schiele pintó el duelo antes de que ocurriera. Como si la pintura lo supiera todo antes.

Tracey Emin – My bed

No es pintura, pero es arte confesional en estado crudo. Una instalación que muestra su cama deshecha tras una depresión: colillas, ropa interior, botellas vacías, sábanas manchadas. No hay simbolismo. Todo es literal. Todo es ella.

Emin no construye una imagen del dolor. Lo muestra sin filtro. Es su autobiografía en objetos. Su cuerpo no está, pero su presencia lo invade todo. Como un grito que se queda flotando en la habitación. Incómodo. Humano.

Francis Bacon – Estudio del retrato del Papa Inocencio X

Bacon deformó la figura del poder y la transformó en un grito atrapado. Inspirado en el retrato barroco de Velázquez, su versión es un retrato del tormento. El Papa grita, pero nadie escucha. El trono se convierte en jaula. La dignidad en neurosis.

Bacon pintaba desde su propio caos: relaciones destructivas, adicciones, culpa. Todo eso está ahí, en la pincelada que no termina de cerrarse. En la carne que se disuelve. En la figura que quiere ser otra.

Cuando el arte sangra

Estas obras no buscan agradar. No decoran salones ni se ajustan a marcos. Tampoco fueron pintadas para vender ni para ganar premios. Son manifestaciones de vida al borde. Y, por eso mismo, conmueven.

Mirarlas es como tocar una cicatriz ajena. Da pudor. Da respeto. Pero también da consuelo. Porque en ese dolor compartido hay algo que se reconoce. Algo que sana.

El arte no siempre embellece. A veces, simplemente testifica. Y eso, en ciertos momentos, es lo más hermoso que puede hacer.

Tal vez por eso el arte consuela: porque alguien ya lloró antes lo que tú aún no sabes decir.