David Hockney. Una cronología: visión panorámica de un artista que transformó la pintura moderna

Recorrido revelador de quien plasmó piscinas icónicas y rostros inolvidables

Confieso que, la primera vez que me topé con el nombre de David Hockney, apenas si me sonaba a algo más que a un rumor lejano. Tenía vagos recuerdos de haber visto una piscina azul y limpia, pintada con trazos descarados, acompañada de esas icónicas sombras californianas que nada tenían que ver con mi día a día. Pero la vida da vueltas raras: un amigo, harto de mis eternas quejas sobre la falta de emoción en el mundo del arte, me tendió un paquete envuelto en papel brillante y me soltó: “Toma, si esto no te despierta el espíritu, nada lo hará”. Se trataba de la edición especial del 40 aniversario de Taschen: ‘David Hockney. Una cronología’, compilado por Hans Werner Holzwarth. Y, aunque al principio lo abrí con recelo, terminé sumergiéndome en él como si acabara de descubrir un portal lleno de polvo estelar y relámpagos.

Me senté en el suelo, rodeado de copas a medio beber, y me dispuse a hojear las primeras páginas. No llevaban ni cien palabras cuando me di cuenta de que David Hockney no era exactamente un tipo apegado a la normalidad. Los textos iniciales de la monografía recogen cronológicamente sus pasos desde el Londres de los Swinging Sixties hasta su desembarco en el estilo de vida californiano en la década de 1970. El libro, sin escrúpulos ni protocolos, exhibe esos cuadros de piscinas turquesa que siempre había visto de reojo en algún documental de arte, solo que ahora estaban cobrando vida ante mis ojos. Sentía que en cualquier momento un hombre rubio y bronceado iba a salir chapoteando desde alguna de las páginas.

Sobra decir que me resultó difícil leerlo con calma. Cerraba y abría el volumen con un desasosiego creciente, como si cada página contuviera un nuevo desafío a mi capacidad de asombro. En un momento estaba contemplando retratos de estilo pop art con líneas gráficas y textos integrados, y al rato me encontraba en un paisaje infinito de Yorkshire, con esos cielos ingleses que te hacen dudar de si vendrá primero la lluvia o un atardecer magenta. La obra de Hockney, plasmada a lo largo de décadas, está presentada aquí como una conversación constante entre el artista y sus múltiples obsesiones: el color, la percepción, la captura de la luz, la imagen fotográfica y la tecnología.

El desconcierto de cada página

Cierta noche, después de sumergirme sin prudencia en varias tazas de café, me vi incapaz de apartar la mirada de los collages multiperspectiva hechos con polaroids. Fue un golpe de efecto: esas composiciones fragmentadas, con ángulos imposibles y un sinfín de vistas, lograban que mi mente se partiera en mil pedazos. De pronto recordaba mis propios intentos fallidos de capturar la realidad con pequeñas fotos instantáneas, aquella vez que quise, sin éxito, retratar el amanecer durante un viaje improvisado. Hockney no solo lo lograba, sino que multiplicaba cada plano hasta convertirlo en un laberinto. En este libro te explican, casi con sorna, cómo el artista se aventuró en esa técnica y la convirtió en una declaración de principios: cada detalle importa, cada rincón merece su propio punto de vista.

Lo curioso es que, mientras avanzaba en esta lectura y en las reproducciones fotográficas, experimenté un viaje mental a mis primeras clases de pintura, donde yo apenas si conseguía mezclar bien los colores. Recordé los consejos de un profesor que me advertía: “No confíes demasiado en la tecnología; la pintura se siente con las manos”. Y, sin embargo, Hockney demuestra justo lo contrario: dibuja con iPad, experimenta con iPhone, con fotocopias, con el fax. Parece un alquimista que no teme alterar la materia. En este libro, uno se topa con esos dibujos hechos en tablet y, lejos de perder encanto, adquieren un aire casi futurista. No es una anécdota menor: es la prueba de que él nunca dejó de reinventarse. Y de que a veces la pantalla puede ser un lienzo tan válido como la tela tradicional.

En cuanto a la edición misma, hay que hacerle justicia. El sello Taschen, que celebra 40 años con esta publicación, se luce con la calidad del papel y la nitidez de las imágenes. Pero advierto que, si esperas un tomo gigantesco que no te permita salir de casa sin ayuda, tal vez te sorprenda el formato más compacto. Algunos compradores se han quejado de que las dimensiones no hacen justicia a la explosión de color del artista. Aun así, en mi caso, el tamaño resultó perfecto para sostenerlo en las rodillas mientras revolvía el café con una mano y pasaba las páginas con la otra.

David Hockney y mis viajes interiores

Conforme me adentraba en la cronología, se me ocurrió que la vida de David Hockney podría ser retratada como una road movie plagada de escenarios tan dispares que parecen salidos de un sueño roto y recompuesto. Este libro narra su paso por el pop británico, la seducción californiana, el retorno a su Yorkshire natal, la transgresión de las polaroids y la llegada de la era digital. Y uno no puede evitar preguntarse: ¿qué misterio esconde este hombre para ser capaz de mutar con tanta frescura?

Me quedó en la memoria un comentario sobre cómo sus líneas gráficas y el texto integrado en obras de los sesenta se convirtieron en un sello distintivo. También recordé esas críticas de prensa (incluida alguna que dice “Este no es el típico libro de arte”) que parecen confesar que nadie sabe bien cómo ubicarlo. En ese carrusel de comentarios, aparece la etiqueta de “pintor de la vida moderna” y la de “maestro del color”. Yo, desde mi rincón un tanto escéptico, me preguntaba si no sería todo un exceso de elogios complacientes. Pero bastó que me quedara mirando un par de páginas para comprender que esos halagos no van del todo desencaminados. Hay un magnetismo en sus paisajes, una intensidad cromática que te deja sin aliento, como si un día soleado te golpeara directamente en la cara y no te quedara otra opción que sonreír (o pestañear con fastidio, claro).

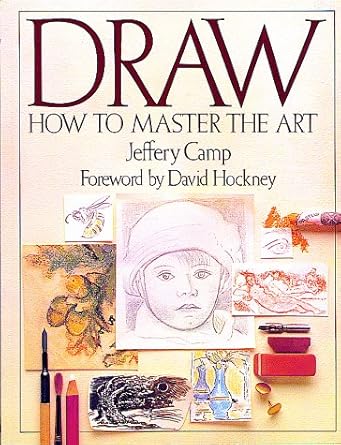

How to master the art (Dibujar con los grandes maestros): persiguiendo un trazo inédito, con prólogo de Hockney

Dibujar con los grandes maestros se convirtió en mi compañero de viaje cuando decidí reencontrarme con un lápiz después de décadas de olvido. A ratos, sentía que Jeffery Camp me miraba por encima del hombro, como un profesor sarcástico que insiste en que copiar a los maestros es la senda más audaz hacia la genialidad. Y, ¿sabes qué? Funciona.

Encontré un desfile de dibujos que me recordó esa vieja costumbre de imitar los pasos de baile de alguien más hasta hacerlos propios. Aquí no hay solemnidad impostada: el libro destila consejos directos, casi desafiantes, y te lleva a contemplar rostros, manos, objetos cotidianos desde perspectivas imposibles. Un día copiaba un cubismo desconcertante; al siguiente, los suaves contornos de un grabado renacentista.

Resulta casi surreal ver cómo mis trazos torpes mutan tras asimilar los ejemplos que propone Camp. Y el prólogo de David Hockney, con su chispa inusual, suma todavía más picardía a la experiencia. Sentí que mis dibujos se desperezaban del letargo, como si cada línea fuera la cremallera de un nuevo universo. Al final, este libro me regaló el placer de equivocarme cien veces y, aun así, sentir que avanzaba en territorio desconocido. Una pequeña maravilla.

El hombre tras los pinceles: una biografía entre líneas

Otro de los aspectos más fascinantes de esta monografía es que, al intercalar textos con fotografías del artista y de sus exposiciones, uno se hace una idea muy humana de Hockney. Ya no es solo ese genio inalcanzable, sino un individuo que ha ido envejeciendo mientras mantenía firme su curiosidad. Cuando llegué a las páginas que muestran sus retratos fotográficos, me sentí casi invasor de la intimidad ajena. Vemos al Hockney de los 60, con su melena rubia y actitud desafiante; luego al Hockney de los 70, completamente embelesado con el estilo de vida californiano, y, más tarde, al Hockney que regresa a Yorkshire, desencantado pero con la llama todavía ardiendo en sus pupilas. Es como si lo viéramos encogerse y expandirse en un mismo aliento.

En algunos textos, el propio artista reflexiona sobre su pintura, su forma de ver el mundo. Hay una frase que se me quedó grabada: una en la que insinúa que, si la gente realmente mirara lo que él pinta, se daría cuenta de que el color es un lenguaje que se aprende a hablar. A mi parecer, esa obsesión por la percepción explica sus continuos coqueteos con la fotografía y la tecnología. Mientras ojeaba esas páginas, tuve un recuerdo ridículo: mi antigua cámara polaroid, que murió trágicamente en una tarde de lluvia, y lo torpes que eran mis collages en comparación con la maestría que aquí se despliega.

Una noche, tras haber leído la mitad del libro de una sentada, tuve un sueño raro. Me vi flotando en una piscina turquesa rodeada de palmeras, con un cielo rosa chillón encima. De repente, Hans Werner Holzwarth pasaba por ahí y me lanzaba pinceles, mientras David Hockney, vestido con un traje de baño setentero, me gritaba: “¡No basta con mirar, hay que sumergirse hasta el fondo!” Desperté entre sudores fríos y carcajadas amargas, pensando en lo que significaría todo ese delirio. Pero supe una cosa: este libro no es solo un compilado de láminas bonitas; es una invitación a reinterpretar cómo vemos las formas, la luz y nuestra propia sombra reflejada en una lámina de agua.

El libro, dividido en dos volúmenes combinados para esta edición, establece una especie de diálogo constante entre la obra de Hockney y voces de cada época. Es casi una broma de Hockney hacia nosotros: como si nos obligara a viajar en el tiempo, a escuchar a críticos, amigos y extraños que, a lo largo de los años, han comentado su obra. Luego aparecen sus propias reflexiones, a veces ingeniosas, a veces tan ambiguas que no sabes si reír o echar a correr. Pero, en esa mezcla, se cuece un mapa completísimo de su trayectoria, que va de la euforia pop al recogimiento introspectivo, sin jamás perder el aroma del atrevimiento.

Más allá del libro: el riesgo de volverse un fanático

Después de cerrarlo, uno se queda con la sensación de haber tenido una charla caótica con un viejo amigo lleno de historias estrambóticas. Quizá no todo encaja a la primera, quizás hay momentos en que los collages te aturden y las iPad paintings te dejan con la ceja arqueada. Pero, si permites que el libro te arrastre, descubrirás que la vida y la obra de Hockney desafían la tentación de encasillarlo en una sola época. Es casi una espiral, un remolino que va del pop británico a los paisajes de gran formato, y de ahí a experimentos con tecnología punta. Sientes que, si en algún momento inventan un pincel cuántico, Hockney sería el primero en probarlo.

Por supuesto, no faltan críticas: hay quien opina que Hockney se ha vuelto “un artista de museos” que vende más por nombre que por la fuerza de su pintura actual. Otros lo veneran como un profeta del color. El libro, por su parte, no toma partido, no se molesta en convencernos de nada. Solo arroja la evidencia gráfica y escrita de la evolución constante de un personaje cuya genialidad es innegable. Y esa neutralidad resulta uno de sus grandes atractivos, pues nos deja a nosotros, lectores, el placer (o la angustia) de decidir qué pensar.

Terminé el libro con la sensación de que me habían contado un cuento extraño sobre un hombre que quiso abarcar el mundo con un pincel, una cámara y una tablet. Y quizá lo logró, al menos en parte. Si te asoman dudas sobre la consistencia de un artista que pinta piscinas californianas y, al mismo tiempo, regresa a las colinas grises de su tierra natal, este volumen te dará un paseo por cada faceta, con anécdotas incluidas. Por mi parte, ahora no puedo ver una piscina sin imaginarme a Hockney tomando notas en un iPad, ni puedo hojear un libro de arte sin preguntarme si no habría, en algún lugar, un collage esperando a ser descubierto bajo otra luz.

Para quien busque conocer a David Hockney en toda su inmensidad (y contradicción), esta edición especial de Taschen es un acierto. Los textos que acompañan a las imágenes relatan las peripecias de un artista que, desde los días del pop art en Londres hasta su presente más digital, no ha dejado de encontrar formas nuevas de entender el mundo y su representación. El volumen mezcla fotografía, testimonios, críticas y reflexiones personales con la soltura de un diario íntimo, pero sin caer en la simple exaltación de un ídolo. Te expone las creaciones sin maquillar, y te regala pequeñas joyas que retratan al hombre real tras cada pincelada y tras cada pixel.

Quizá, la próxima vez que vea un atardecer con tonalidades fluorescentes, recuerde que las obsesiones cromáticas no son exclusivas de la imaginación. Mientras tanto, guardo este libro en un estante al que suelo recurrir en momentos de tedio, porque cada vez que lo abro encuentro algo distinto, un detalle que se me pasó por alto, un color que se intensifica más de lo esperado. Y es que, por más cínico que uno sea, David Hockney consigue sacudirte la rutina y ponerte un espejo ante los ojos para que te des cuenta de que la realidad puede ser tan flexible como los trazos de un pincel despreocupado.

Al final, dejo sobre la mesa mi copia con la tapa dura algo magullada por tanto manoseo. Puede que haya sido el mejor antídoto contra mi hastío artístico de los últimos meses. Y eso, viniendo de alguien que pasó años renegando del arte que parecía demasiado alegre, es decir bastante. No sé si Hockney seguirá en su afán de dibujar el mundo con sus múltiples lentes y tabletas, pero estoy seguro de que, cuando abra este libro dentro de unas semanas, volveré a encontrar un chispazo de ironía y luz que me obligará a reírme, a pesar de todo, de la monotonía. Y si eso no es una razón de peso para leerlo, que alguien venga y me arranque las páginas con sus propias manos. Yo, por si acaso, las protegeré con una toalla de piscina. Justo la que imaginé en aquel sueño disparatado. Y así, quién sabe, puede que termine figurando en algún futuro collage de David Hockney, si la suerte decide echarme un guiño.